こんにちは^^

いつもアルココブログを御覧いただきありがとうございます。

社会人大学院生日記の1月号です^^

2025年一発目の大学院生日記です。

さて1月のネタは「大学院生の仕事、学部生との関わり」です。

ではやっていきましょう!!

今回のブログは下記のネタに関連しています^^

併せてどうぞ^^

学部生との関わり

このワークショップでは

様々な年齢の医学生、薬学生、看護学生と関わることができました。

学生のうちから、実際に働いている職種と関わり

ワークショップを行うなんて、意識の高いことするなんて

自分が学生だったときには考えたこともありませんでした^^

ラウンドワンでWCCFばっかりやっていたもんな

懐かしくて死ぬ。ネドベドあたった時最高だったなぁ

そんなことしているから再試験だらけだったんだぞ。

父ちゃん、母ちゃんごめん

戯言は置いておいて

本当にすごいですよね。

今回のワークショップの企画は医学生が持ってきてくれたものです。

「学生のうちから連携を学びたいです^^」

^^;;

そんなこんなで、新年一発目にこのワークショップを行い

割と好評に終わったのでした。

このときに関わってくれた

医学生さん、薬学生、看護学生さんとは今後もつながっていたいですね

地域医療、チーム医療を行っていく仲間になっていきたいです。

で??

って思いましたか^^;

このブログ記事で言いたかった主題は

「大学院生は学部生の教育も仕事の一つ」ということです。

多分基礎研究をしている先生方は

学部生の研究を見ることもあるでしょう。

指導教官の指示を受けた大学院生が、学部生を指導する感じですよね。

ただ、私は社会人大学院生なので

研究室にいることはありません。

そんな中で、どのように教育するかというと

院外、学外での活動になるかなと思っています。

今回の機会は、準備がかなり大変でしたが

かなり良い経験をすることができました。

大学院生を目指す方は、このように学部生の指導、教育があるかもしれないと

思っていたほうだ良いですね。

教育と言うキーワード

今回は「教育」というキーワードに触れていきます。

皆さんは成人ですよね??

学部生も大体は成人なので、その成人にどの様な教育方法が出来るかと言うことで

「成人学習理論(アンドラゴジー)」について少し触れます。

このアンドラゴジーには「成人は子どもとは異なる学び方をする」という中心的テーマに加えて

基本原則があるようです。

アンドラゴジーの基本原則

1.学習者の自己概念

成人は自律的であり、自分の学習を主体的に管理したいと考える。

2.学習の必要性の認識

成人は自分にとって必要な学習でないと意欲を持ちにくい。

▶仕事で使用しない知識であれば、全く手を出そうとしませんよね?必要にかられて学習するということでしょうか。

3.過去の経験の活用

成人は豊富な経験を持っており、学習の際にそれを活かしたいと考える。

▶誰しも思うことですよね。

4.学習の準備性

成人は、人生の特定の状況(職業上の課題や個人的な目標)に直面したときに学習意欲が高まる。

▶2番と同じ様な考え方でしょうかね。

5.学習の方向性

成人は実践的な学習を好み、理論だけでなく、実際に役立つスキルを求める。

▶学んだことを実技でも活かしたい。

6.内発的動機付け

成人は外的な報酬(成績や資格)よりも、自己実現や成長といった内的な動機によって学ぶ傾向がある。

この様な原則から

成人は自分で学習しようという意欲があるという反面

それを阻害する因子も存在している。

こういった阻害因子に打ち勝つためには

「指導者が必要」ということで

大学院に行きませんか?

ということでした^^

でも皆さんわかっていますよ。

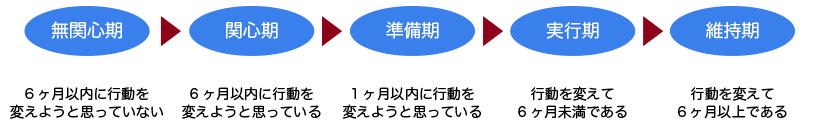

行動変容のステージ(引用HP:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-07-001.html)が変わってきていることを!

私のブログを見てくれている人は

無関心期から関心期に移行してませんか??

またはそれ以上では???

そうだったとしても、このブログではないことは確か。

まぁいいとして

成人学習理論を学ぶには、別の書籍を提案しますが

今回のワークショップでは、成人学習者に対して

能動的な学習環境を提供したと思っていますが

成人学習者の特徴を理解する(自己主導性、動機づけ、経験の影響)について

少し弱かったのかなと思っています。

詳しくは、下記ブログを見てくださいね^^

「場のデザイン」というところに「失敗談」を書いています。

まとめ

今回のブログ記事では

薬剤師の仕事とはかけ離れた、大学院生の仕事というテーマで

教育を書きました。

ただ、皆さんの仕事の場においても

教育を切って離すことはできないのではないでしょうか

その際に活用できるかもしれない「成人学習理論」

動機づけにどの様なアプローチが出来るか

部下に「黙ってやれ」「いいからやれ」ではついてきません。

私と一緒に勉強していきましょう。

このネタ大学院生日記か?

まぁいいんだよ。また来月お会いしましょう。

来月は2回目の中間発表会があります^^^^^^

ちゃんちゃん。

コメント