こんにちは^^

いつもアルココブログを御覧いただきありがとうございます。

更新ができていなかった、2025年3月号と4月号を併せて

大学院生活の日常をお送りします^^

最近twitterで呟いたことなんですが↓

論文きっついんですよね^^^^

特に英語で書いていると、なんだかわからなくなってきて

あれ?これ引用してたっけとか

助けてDeepLとか

そして上記のように子どもがかまってちゃんとなると

昨年から悩みは尽きません↓

日常が大変ってブログに価値はあるのか?

あるかはわからんけど、これがリアル。

息抜きに読んでいる本

え?

社会人大学院生活も2年と1ヶ月が過ぎました。

上記のように日々の研究や仕事に追われながらも、

「別の視点がほしい」と思うことがあります。

そんな折に手に取ったのが、行動経済学の入門書でした。

今回は、「行動経済学とは何か」、

そして「なぜ薬剤師の私がこれに惹かれたのか」について書いてみたいと思います。

これ大学院生日記?

呼んでいる本の紹介ってことで許して。。

行動経済学って?

「人は合理的ではない」ことから始まる。

行動経済学とは、簡単にいえば「人間がどのように意思決定をするか」を、

心理学的な視点を取り入れて研究する経済学の一分野です。

これまでの経済学では、「人間は常に合理的に行動する」という前提でしたが、

現実の私たちは、

感情に流されたり

情報を偏って解釈したり

面倒だからという理由で選択を先延ばしにしたりと

非合理な判断を頻繁に下します。

そうした人間の「非合理さ」を体系的に説明し、

「なぜ私たちはそうしてしまうのか」「どうすればより良い選択に導けるのか」

という問いに取り組んでいます。

誰に書いてもらったんだよ、この文章。

^^^^^^

この行動経済学がどのように薬剤師業務に活かされるかと言うと。。

薬剤師としての気づき

「説明したのに伝わらない」理由

薬剤師として働く中で、

「正しい情報を提供しているのに患者さんの行動が変わらない」と感じた経験はないでしょうか。

たとえば、

「血圧の薬は毎日決まった時間に飲んでください」と伝えても続かない患者さん。

「この副作用が出たらすぐに受診してください」と説明しても、実際には受診行動につながらない、

など

これまで「理解不足」「意識の問題」と一括りにされがちだった

行動の背景にも、行動経済学的な理由が隠れていることがあります。

このあたりは、自分の経験に基づいています。

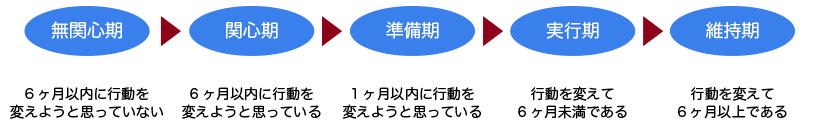

行動変容は前になにかの記事で触れました。

これですね↓

上記のような、行動変容のアプローチですが

正直「行動」を変えるということはかなり苦労します。

例えば今まで正しいと思ってきたことが間違いだとされても、すぐには変えられませんよね?

こういったことから、患者の行動を変えることは難しいと思っています。

ではこの行動経済学の中で、何か薬剤師業務に役立てそうなことを紹介します。

参考になれば嬉しいです^^

1. ナッジ(nudge)

ナッジとは、「人々の行動を強制せずに、より良い選択に導くための工夫」のことです。

たとえば、薬局でお薬手帳を提示するよう促すとき、「持っていますか?」と聞くよりも

「次回からお薬手帳をカバンに入れておくと便利ですよ」と言うほうが、

持参率が上がることがあります。

これはナッジの一種で、「選択の構造」をさりげなく整えているのです。

ナッジについては竹林先生の著書がかなり有名ですね。

下の書籍はナッジではありませんが、名著です。

ビジネスパーソンのための使える行動経済学~ナッジ理論で人と組織が変わる

この辺を参考にしてみてください。

続いては

2. 現状維持バイアス

人は変化よりも現状維持を好む傾向があります。

今の職場がそこまで良くないと思っていても、良い理由を探して

留まろうとしたり。

また、

長年同じ薬を服用している患者さんが、

より効果的な薬があるにもかかわらず変更を拒む、といった場面が生まれます。

単なる「保守的な性格」と片づけずに、

この心理的傾向を理解することが、提案の仕方を変えるヒントになります。

3. 選択のパラドックス

人は選択肢が多すぎると逆に決定できなくなる、という現象です。

複数の貼付剤や配合剤があるとき、「どれにしますか?」と一気に提示するよりも、

「まずはこちらが多く使われていて、次にこういう特徴の薬もあります」

と順序立てて紹介する方が、相手の判断を助けることができます。

行動経済学をどのように活かす?

私は研究に活かせると思っています。

研究の場でも、意思決定や情報の整理において、行動経済学の視点は応用できます。

例えば、

アンケート設計では「質問順序」や「選択肢の表現」が回答に与える影響が無視できません。

共同研究者との情報共有でも、相手の認知的負荷を下げる工夫は重要です。

行動経済学は「人を動かす」学問であると同時に、

「自分自身の意思決定を見直す」ための鏡でもあるのです。

おすすめの書籍

上記竹林先生の書籍ももちろんですが

私が購入した書籍で

上は図解されており、初学者でも拒否感なく楽しめます。

私は蔦屋書店でこの本を見つけて、アマゾンで買いました^^

だからなんやねん。

通読したあたりで、ざっと行動経済学を掴むことができると思いました。

続いては

この本はベストセラーなので、僕が紹介することは特に無いですね。

ぜひ手にとって見てください。

もし、読んだことがある方であれば、ぜひお話したいなと思います。

どこが大学院生日記?

と思いましたか?

僕もそう思います。

ネタ切れ感が満載ですが、次回5月号までどうにかしておきます^^

ではまた。

コメント