経静脈栄養設計の図解解説になります。

よかったら見ていってください。

表紙

このおじいさん影があるね。

本編とは全く関係ありませんが、おじいさんに影をつけて良い感じにしました。

仮設定

市中病院などでよく見る症例では無いでしょうか。

当院ではCVポートの造設よりも、PICC挿入が多くなりました。

保険点数上もPICCのほうが安かった記憶があるので、加味されていそうですね。

この症例は

背景がpoorなら、総合診療科が診ることになりそうです。

誤嚥性肺炎で入院した後、嚥下チームにて嚥下能力を評価したものの

経口摂取が難しいとなることもしばしばですね。

栄養と関係ありませんが、誤嚥性肺炎となると「ユナシン®」と盲目的に言いたくなります。

きちんとDe-escalationするように喀痰培養、レントゲンなどを精査したいですね。

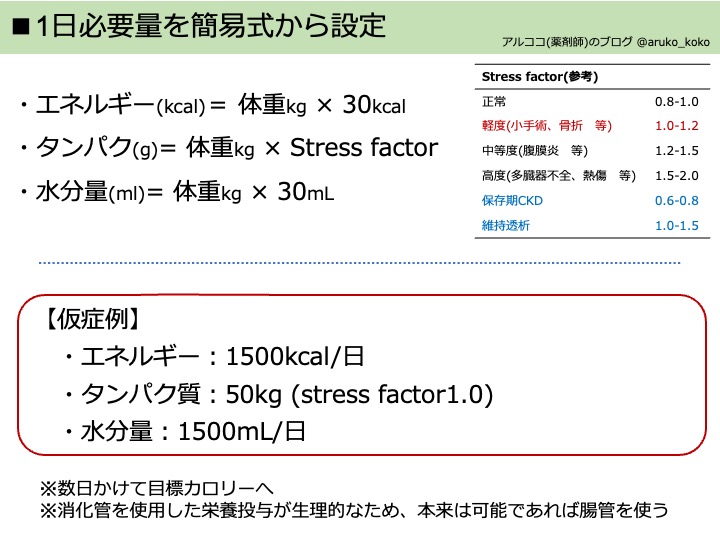

簡易式からの1日必要量を設定

この図解で一番伝えたかったことになります。

栄養は簡単に考えないといけません!

カロリーの設定を行う際に

ハリスベネディクトの式から設定するとなると

あの式を見ただけで嫌になりますね。

そういうときに、ざっとで良いので簡易式を用いると楽にスタートできます。

肝機能が悪くなってきたら、栄養が多かったかな?

栄養指標(プレアルブミン、Albなど)が改善しないは、栄養が少なかったかな?

のように経過、検査値を見つつ補っていけばよいのです。

次がタンパク質ですが

必ず入れることを考えましょう。

保存期CKDならば減量します→0.6g〜0.8g/kg

透析ならば→1.0g/kg〜1.5g/kg

透析に移行した患者で、保存期CKDのままタンパク質が少なく入っていることが散見されます。

タンパク質量の増量を提案しましょう!

体を作るにはタンパク質が必要です。

腎機能が問題ないならば「病態を考慮してタンパク質量を決定します。」

最後に水分量ですが、こちらも病態を考慮して

心不全や、肺疾患がある場合、水分量は減量した良いかもしれません。

仮症例で設定した値は赤い箱の中に書いていますが、誤植がありました

タンパク質:50kg→50gです。。。

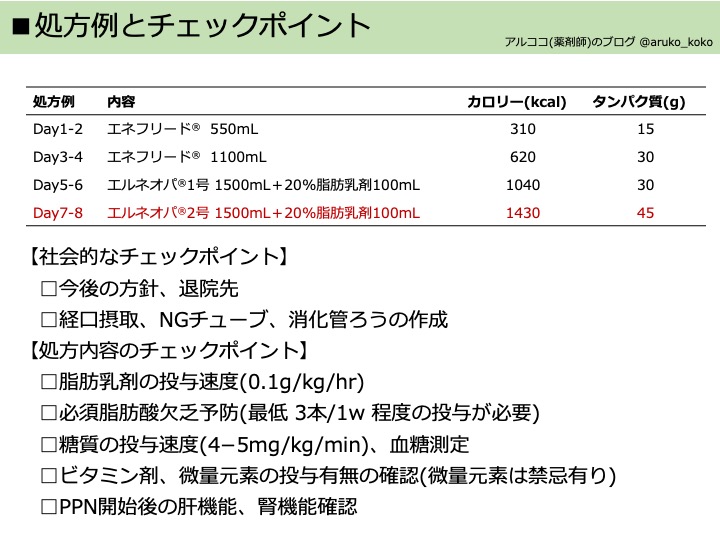

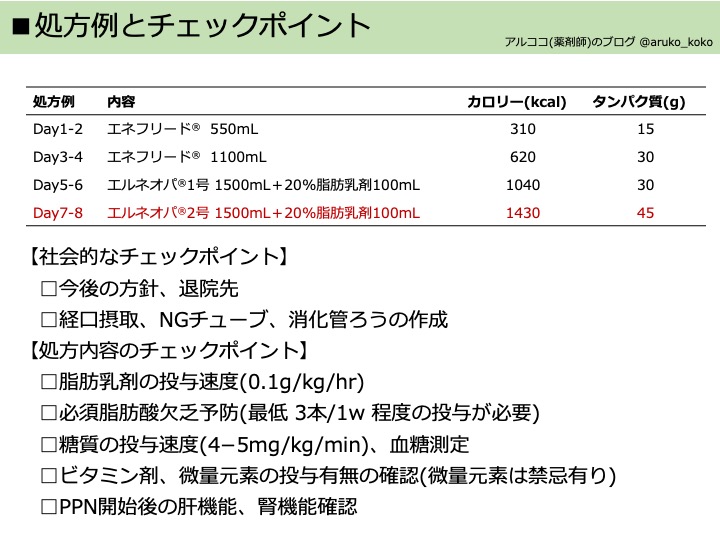

処方例とチェックポイント

当院では最近エネフリード®を採用したのですが、結構よく出ます。

脂肪乳剤も入っているので、ちょっと面倒になったビーフリード®と思ってもらうと良いかもです。

目標のカロリーには数日かけて持っていきましょう

検査値、経過をフォローしつつ

チェックポイントを確認します。

・社会的チェックポイント

今後TPNのまま行くのか、経腸栄養剤をNGチューブもしくは消化管ろうを作成して

経腸栄養剤を投与することになるのか、そこは確実に確認していく必要があります。

退院先、転院先も含めて医師の考えを確認しましょう。

・処方のチェックポイント

続いて脂肪乳剤を入れるか入れないかですが

感染している人に投与しにくいという文献があるので、アップデートされていなければ

考慮したほうが良いですね。

禁忌項目に該当しないならば、速度を守って1g/kgで入れると良いです。

脂肪乳剤の投与速度が早い場合は TG が上昇してきます。

それ以外のチェックポイントは当たり前ですが

糖質の投与速度はなかなか知らなかったりするので、体重が40kgとか軽い方に

1日に高カロリー輸液が2本という処方が出たら必ず確認します。

まとめ

まとめますと

①必要栄養量、水分量を決める;簡易式が簡便

②腎機能をみてタンパク質量を決める

③脂肪投与を決める、投与可能ならばg/kg

※最低週3回投与で必須脂肪酸の欠乏を防げます。

④必要栄養量からタンパク質、脂質のカロリーを引いたものを糖質で補う。

⑤微量元素、ビタミンを忘れずに!

⑥検査値、経過、今後の方針を確認。

結構簡単でしょ?

説明ざつ。。。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

では失礼します。

コメント